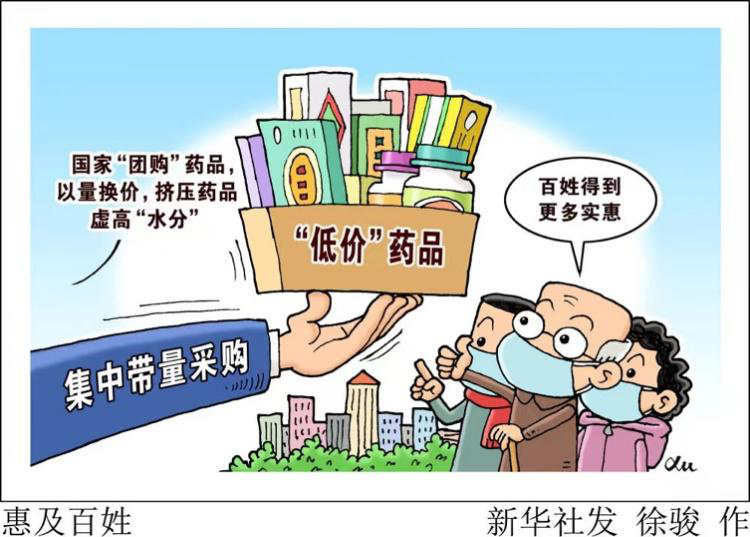

全国首次中成药集中带量采购开标,预计每年节约药品费用超26亿元

多年来,药价虚高问题不仅在化学药、生物药和耗材行业中存在,在中成药行业中也不例外,人民群众反映强烈。但由于中成药具有特殊性,质量难以评价且独家产品多,一直以来都被认为议价难度大。自2018年药品集采改革以来,还没有中成药纳入大范围集中带量采购。

近日,由湖北省牵头的19省联盟中成药集中带量采购开标,共有157家企业的182个产品参与报价,采购规模近100亿元,这标志着集中带量采购改革首次拓展到中成药领域。这将为药品集中带量采购带来哪些新气象?中成药集采价格是否达到预期?

此次中成药集采结果如何?

此次中成药集采,97家企业、111个产品中选,中选率达62%,中选价格平均降幅42.27%,其中最高降幅为银杏叶片,降幅达82.63%。双黄连口服液等主流中成药产品,以及参麦注射液等新冠肺炎诊疗方案推荐用药也大多中选。国家医疗保障研究院价格招采室主任蒋昌松表示,本次集中带量采购中选价格结果达到了预期。

蒋昌松:“临床上常用的品种和常用的品牌基本中选,而且量价挂钩。绝大多数临床上常用的药品,特别是采购量大的药品都达到了相当大的降幅,真正价格高的实际上采购量又很小。医保部门还会进一步引导医疗机构医务人员优先使用、优先选择、优先采购这些中选药品。”

根据19省联盟年度需求量测算,预计每年可节约药品费用超过26亿元。国家医保局医药价格和招标采购司负责人表示,既要让人民群众享受到更低的药价,也要净化行业环境,让药品回归到治病救人的本质属性。在华中科技大学同济医学院附属协和医院药学部主任吕永宁看来,此次集采惠及更多患者。

吕永宁:“有利于医疗机构为患者提供质优价廉的医疗服务,提升患者的就医体验,我们努力推进集采药品在临床的使用,从而让集采的成果最大化。”

中成药如何集采?

中成药集采难,已经是业内共识。中成药一般是根据千百年流传的经典名方制作而成,在质量、疗效等方面没有统一的判断标准,因此本次集采方案备受关注。方案具体包括:合并通用名采购、入围采用综合评分、引入医疗机构认可度指标等。湖北省医疗保障局医药价格和招标采购处处长朱小平提到:

朱小平:“在制订综合评价体系时,考量了企业的市场供应能力、医疗机构的覆盖率、企业的研发创新能力,还有现场报价自身的降幅,让老百姓平时用到的一些主要品种在这次招标中基本不被淘汰”。

中选药品价格合理吗?

此次集中带量采购,有人认为,中选价格结果平均降幅超出30%预期,还有两个产品降幅达80%,不利于中成药长期发展;也有人认为42%的平均降幅太温柔,未挤干水分,有产品个位数降幅中选并不合理。蒋昌松表示,开展药品集采改革的目标绝不是单纯为了降价,更不是降幅越大越好,价格越低越好。

蒋昌松:“价格降幅只是带量采购的一个方面,带量采购还肩负着需求引导供给,引导高质量发展的重任,让中小企业甩掉包袱重新出发。每家企业即使生产同一个品种,采购的原材料不同,加工工艺不同,市场预期也不一样,所以他们做出不同的价格降幅决定,价格还是非常理性的。”

集中带量采购就是要通过“招采合一”的办法,事先明确采购量,从而保证中选企业不需要过度营销就可实现销量,破除不合理销售机制对产业良性发展的阻碍,引导企业把精力集中到提升药品质量、疗效上来。这无疑促进了药企健康发展,某药业集团股份有限公司总裁汪俊提到:

汪俊: “通过这样的集采,我们可以大幅降低营销成本,降低我们的费用,腾出更多的精力放在研发创新和质量控制方面。”

未来集采将常态化制度化

据了解,集中带量采购改革从最初的化药集采,推进到高值医用耗材、生物制剂集采,再推进到中成药集采,构建出了全方位推进医药集中采购改革的“拼图” ,累计节约医保和患者支出2600多亿元。 国家医保局表示,将常态化、制度化开展药品国家集中带量采购,持续扩大高值医用耗材集中带量采购范围,让患者受益。